Bâtiments et patrimoine

Du Moyen-Âge à nos jours

Depuis le premier seigneur dont le nom a été conservé, Raymond-At qui vécut autour de 1068, le patrimoine historique et religieux a évolué au grès des époques jusqu’à notre époque moderne.

Vous trouverez ici des éléments permettant la découverte de ce patrimoine historique et religieux.

Les monuments d’Aspet

Aspet a été, jusqu’à la Révolution, une ville fortifiée et entourée de murailles. Elle est située sur un éperon confluent de deux petites vallées, celle du «Ger» et celle du «Soueil». Le paysage est dominé par le Cagire, qui culmine à 1912 mètres. Aspet possède une histoire qui peut se lire à travers ses rues, ses places et ses monuments…

La Place de la République : où se situent la Mairie et différents commerces et services ainsi que les deux marchés hebdomadaires.

La Fontaine d’Aspet en monument central de la Place de la République :

Datant de la fin du XVe ou XVIe siècle, faite en pierre et fer forgé, connue sous le nom de «Fontaine Henri-IV», ce point d’eau est en réalité antérieur d’au moins un siècle au règne de ce roi. Pendant un certain temps, il alimente seul la haute ville. Construit sur la place principale de la commune, il est dû à Catherine de Coarraze, morte en 1492, qui fait exécuter les travaux de captage et d’amenée. (Inscription aux Monuments Historiques. 1979).

La Mairie : construite en 1898, après démolition des deux halles : la halle aux marchands et la halle aux grains. Le maire de la ville était alors Joseph Ruau également Ministre de l’Agriculture entre 1904 et 1910. Dans un style «moderne», elle garde une structure ancienne. (À savoir une halle, un rez-de-chaussée, le secrétariat et la salle du Conseil Municipal). Quelques années après, la Commune achète la maison voisine, rue Augustus Saint-Gaudens, pour agrandir la Mairie et aménager des bureaux. Cela correspond à la structure actuelle.

La Grande Rue : a été longtemps la rue centrale du bourg. Elle porte aujourd’hui le nom de «Grande Rue Augustus Saint Gaudens», en l’honneur du grand sculpteur américain de la fin du XIXème siècle dont le père, né à Aspet, avait émigré en Irlande, puis aux Etats Unis.

La tour du «Chucaou» : la colline est dominée par les vestiges d’une tour rectangulaire. Sans doute une tour à signaux, parfois appelée, poétiquement, mais sans aucun fondement historique, tour «sarrasine».

Le Faucheur : ce projet culturel est préparé par la commune d’Aspet autour du sculpteur Henri Bouchard (1875-1960). Son prix de Rome, Le Faucheur, avait été mis en dépôt à Aspet, le 20 Octobre 1906, à la demande de Monsieur Ruau, Ministre de l’Agriculture et Maire d’Aspet. Cette œuvre d’art de l’état inventoriée sous le n° 2023 au Ministère de la Culture a été fondue pendant l’occupation allemande lors de la seconde guerre mondiale dans le but de récupérer le métal ferreux. La Municipalité d’Aspet a fait rééditer cette œuvre en 2007. Elle a été refondue à l’identique de la pièce d’origine.

Patrimoine religieux

L’église Saint-Martin

Historique

Le clocher est l’ancien donjon de la vieille ville fortifiée du Moyen-Âge, qui dominait et protégeait la porte principale de la ville, la Porte Saint Martin. Le clocher abrite un carillon original datant du XIXe siècle qui est animé manuellement.

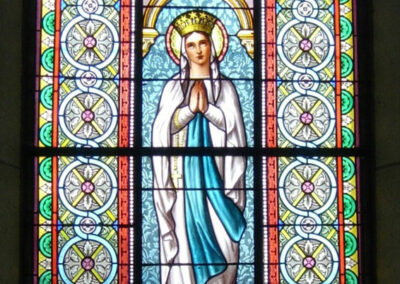

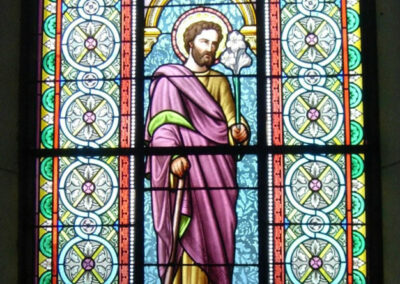

La petite porte qui donne accès à l’escalier de ce clocher, pourrait dater du XIVème siècle. Les collatéraux dédiés respectivement à la Vierge et au Sacré-Cœur date de 1850. Le portail d’entrée de style néogothique, place du Cardinal Sourrieu, ainsi que le porche, la chapelle au-dessus des fonds baptismaux et la voûte de la tribune, datent de 1859.

En 1904-1905 la nef de l’église a été exhaussée et remaniée. La construction d’un nouveau clocher a même été envisagée à cette époque, cependant le projet n’a pas pris forme. Le sanctuaire est élargi, on pose un parquet sur le bitume et au nord est construite la sacristie.

En 1955, un incendie se propage dans l’église détruisant la sacristie et provoquant l’effondrement d’une partie de la voûte du chœur. La charpente et la couverture seront alors remplacées. Tout l’intérieur de l’église a été repeint à ce moment là et une partie du mobilier est déplacée ou supprimée. La toiture de l’église paroissiale a été refaite en 2006.

Description

Le clocher se compose d’une tour principale presque carré et d’un second corps qui contient l’escalier. Il abrite un carillon comprenant 16 cloches. A l’intérieur, deux chapelles ont été créées dans le collatéral nord, au pied du clocher. Elles sont voûtées d’ogives et les clefs de voûtes sont rehaussées d’un décor végétal. La nef et les collatéraux ainsi que les chapelles et le chœur sont également voûtés de voûtes d’ogives. Les retombées des voûtes reposent sur des culs-de-lampe et des chapiteaux aux décors végétal, animal ou géométrique. Derrière la chapelle des fonds baptismaux, des escaliers ont été installés pour accéder à une petite chapelle avec un autel, qui était destinée au catéchisme. On peut voir à la base la tribune aménagée dans l’ancien donjon le départ d’arcs, qui témoignent de la présence d’un édifice plus ancien.

Une fresque datant des XVe ou XVIe siècles a été découverte après l’incendie de 1955. Celle-ci représente l’Annonciation et se situe au-dessus du maître-autel. Elle est classée aux Monuments Historiques depuis 1970.

La chapelle seigneuriale

La Chapelle de Miègecoste

Historique

Elle a été vendue à la Révolution et il n’est conservé de l’édifice antérieur que l’encadrement de la porte d’entrée et les fondations des murs.

Puis au début du XIXème siècle, en 1810, on décide de reconstruire cet édifice sur l’emplacement de l’ancien et dans les mêmes proportions. C’est en 1856 qu’une statue monumentale est érigée sur le fronton de la chapelle. Cet édifice commence à se détériorer et le Cardinal Sourrieu décide de prendre en charge la reconstruction de la chapelle entre 1897 et 1899. Elle est agrandie à l’ouest de toute la largeur de la sacristie, qui s’ouvre sur le chemin que la chapelle enjambe et recouvre.

En 1945, la foudre tombe et détruit la statue de la vierge placée sur le fronton en 1856. Une souscription est alors engagée afin de remplacer cette sculpture. La nouvelle statue en ciment coulé est réalisée par le sculpteur Jean Druilhe. La pose est inaugurée le 4 mai 1947.

D’importants travaux d’entretien ont eu lieu en 1966-69 et en 1979.

Description

La façade en pierre de taille est construite sur une assise de granit. Cette façade, dont le soubassement comporte trois niches, est percée de neuf ouvertures, qui par rangées superposées, répondent aux trois étages de l’édifice : sacristie, nef et chœur.

Les tourelles en encorbellement, qui flanquent la façade au nord et au sud, logent deux escaliers de pierre en colimaçon. Ils conduisent de la sacristie à la nef et de nef à la tribune. A l’extérieur, en retrait de la façade, se dresse le fronton triangulaire, avec une triple ouverture pour abriter les cloches.

Une statue de la Vierge, installée au-dessus, domine l’ensemble. Le chœur semi-circulaire, dont le cul-de-four est décoré d’une fresque, est surélevé par rapport à la nef ; on y accède par neuf marches. Cet effet est dû au surplomb donné par la colline.

La nef rectangulaire et à vaisseau unique est couverte d’un lambris. De part et d’autre du chœur sont installées deux toiles marouflées réalisées par Rixens, c’est-à-dire que ces toiles peintes sont collées directement sur le mur à l’aide d’un enduit nommé maroufle. La première, à droite, représente le prophète Elie, sous les traits du Cardinal Sourrieu. L’autre, à gauche, sous les traits du chanoine Ribet, elle symbolise Saint Jean-Baptiste avec sa peau de bête. Ces toiles ont été peintes aux environs de 1900 et sont attribuées à un artiste local, Jean-André Rixens (1846-1925), à la demande du Cardinal Sourrieu.

Vierge Noire de Miègecoste

Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 30 juin 2008.

Une campagne de restauration de la statue s’est déroulée entre septembre 2012 et avril 2014. Ce sont les bénévoles de l’association des Amis de la Daurade, contactés par les paroissiennes d’Aspet qui ont réalisé le nouvel habit de la Vierge qui se compose d’un sous-vêtement protégeant la structure en bois et d’une robe en moire de soie dorée. Le manteau de la Vierge et de l’enfant Jésus est en tissu broché rouge carminé.

Le document présenté ici retrace les différentes étapes de la restauration de la statue.

Eglise du Hameau de Girosp

Cette église semble avoir été érigée en 1821. Cependant, tout au long du 19e siècle, une série de demandes d’aide et de subventions sera effectuée afin d’aider la commune à faire des réparations urgentes sur ce bâtiment : révision de la charpente, crépis, construction d’un pilier et repasse du toit en 1838, reconstruction de la toiture en 1858, crépi et consolidation de l’église en 1870… Les travaux de réfection permettent l’ajout du porche et des deux collatéraux.

Un enduit et un crépi recouvrent l’appareillage mixte et non homogène de cette église. Des contreforts viennent renforcer la base du clocher et l’abside du chœur. La nef est voûtée d’ogives. Les voûtes retombent sur des piliers cylindriques qui séparent la nef des collatéraux. Le chœur est voûté d’un cul-de-four. Les collatéraux sont de largeur inégale, celui du nord est plus large que celui du sud, certainement en raison de l’espace restreint. L’ensemble de l’édifice est orné de peintures réalisées vraisemblablement au pochoir sur des thèmes tels que des croix, des fleurs de lys, des médaillons liturgiques … La sacristie a été implantée sur le collatéral sud et le chœur.

Eglise du Hameau de Gouillou

En 1990 une campagne de travaux est entreprise, les vieux plâtres sont piqués et refaits, les badigeons de l’ensemble de l’édifice sont repeints et le toit doit être repassé. La toiture a été entièrement reprise en 2006.

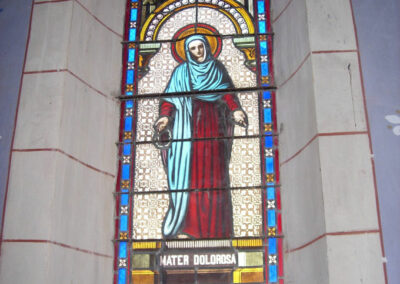

Cet édifice, à nef rectangulaire unique, possède un clocher mur composé de deux cloches. Le clocher est entièrement recouvert d’un enduit en ciment et le portail d’entrée néogothique a été repeint. Construite avec des pierres locales, schiste, calcaire, …, cette église se termine par un chœur semi-circulaire. La nef et le chœur sont voûtés de voûtes d’arêtes. La sacristie, implantée sur le mur latéral nord, est construite de la même manière. Les ouvertures sont mises en valeur par des montants en grès jaunâtre. Statuaire et vitraux sont les seuls éléments décoratifs de cet édifice.

L’église possède des éléments mobiliers intéressants :

• une statue en bois représentant Saint-Eugénie, datant du XVIIe ou XVIIIe siècle et restaurée en 2011 par la commune ;

• une série de trois vases de porcelaine de Valentine d’une grande qualité datant du XIXe siècle.

Sainte Eugénie

Sainte Eugénie aurait vécu à Rome ou à Alexandrie, vers l’an 257, à l’époque de l’empereur Valérien. Fille de gouverneur, elle décide d’intégrer un monastère. Pour devenir médecin, elle est obligée de se déguiser en homme, les femmes n’ayant, à cette époque-là, pas les mêmes droits que les hommes. Elle acquiert une grande renommée dans la guérison des malades. Apprenant cela, une femme la fait venir chez elle : guérie, elle lui propose en récompense ses charmes mais Eugénie refuse. Humiliée, la femme l’accuse de viol, et prête d’être jetée aux lions, Eugénie révèle qu’elle est une femme.

Son père la reconnaît et l’affaire s’arrête là. Les persécutions contre les chrétiens reprennent et Eugénie est à nouveau arrêtée et condamnée à mort. Elle subit le martyre, par bûcher et immersion avec une pierre attachée au cou, dont elle réchappe. Elle est finalement décapitée.

Cette sculpture en bois peint du XVe siècle est identifiable grâce à ses habits d’abbesse et car elle tient dans ses mains un livre, probablement un psautier.

Cette statue haute de 97 cm est inscrite au titre des monuments historiques depuis décembre 2010. Grâce au concours de l’Etat et de la DRAC, de la Région Midi-Pyrénées et de la Fondation du Patrimoine, la commune d’Aspet l’a faite restaurer en 2011.

Mairie d'Aspet

Adresse

14 place de la République

31160 Aspet

Standard

Placier

Horaires

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

09h00-12h00

Mardi

09h00-11h30